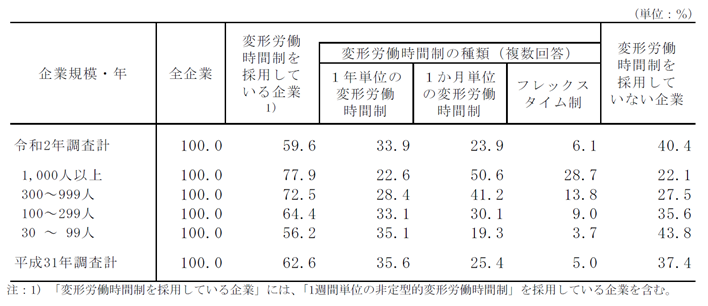

法定労働時間をもう少し柔軟に時間管理したいなぁ…こんな場合に利用できる制度として【変形労働時間制】があります。変形労働時間制には1ヶ月、1年などの種類がありますが、例えば1ヶ月の変形労働時間制の場合、月末月初は忙しくて残業が多く、月中は暇になるなど、1ヶ月の中で繁閑の差がある場合に、忙しい週には従業員に1日10時間、手が空く週には6時間働いてもらうように事前に設定して、1ヶ月以内を平均するとちゃんと1週間40時間以内の勤務におさまるようにする…この場合は10時間働く日についても法定労働時間を超える残業とは扱わないという制度です(ただし、後で解説しますが、残業扱いとなる場合もあります)。まずは、次の統計をご覧下さい。厚生労働省の令和2年就労条件総合調査における変形労働時間制採用企業割合のデータです。

統計によると、中小企業から大企業までの約6割の企業が変形労働時間制を採用しているようです。しかし、これらの企業において、変形労働時間制の制度内容を正しく理解し、運用している企業は果たしてどのくらいあるのでしょうか。今日は変形労働時間制の中でも、残業の取扱いなどの理解がし難い1ヶ月単位の変形労働時間制をできる限り分かりやすく解説したいと思います。

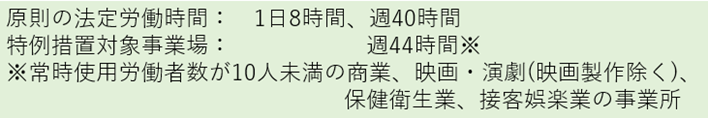

原則の法定労働時間

まずは基本のおさらい。週の法定労働時間の原則は40時間ですが、44時間の事業場も特例として設けられています。

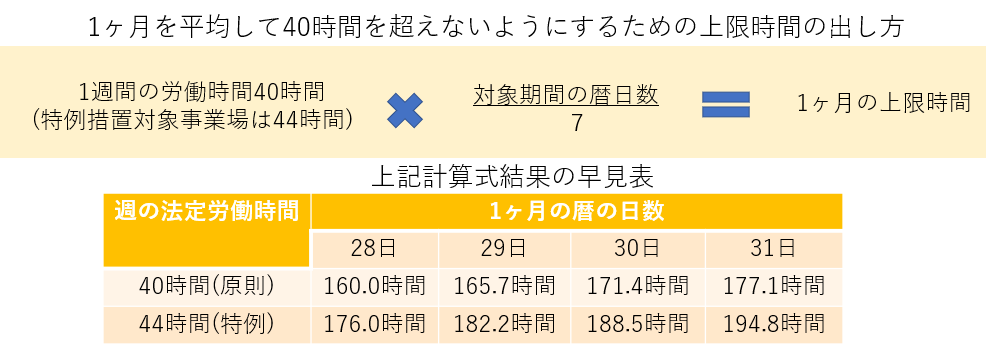

1ヶ月を平均して40時間を超えないようにするには

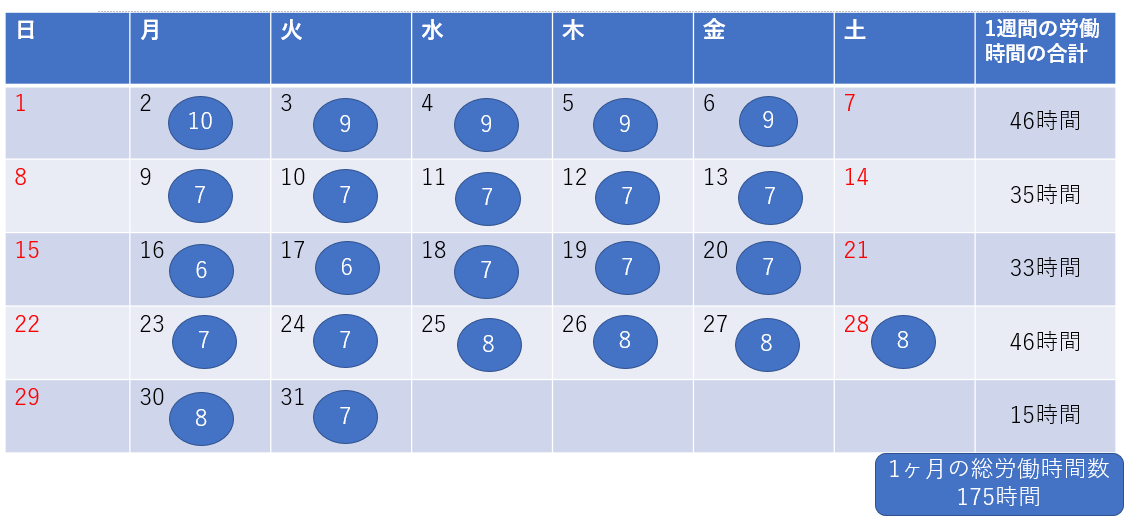

1ヶ月単位の変形労働時間制における変形期間は【1ヶ月以内】です。そのため、変形期間は1ヶ月でも4週間でも2週間でも良いのですが、勤怠は1ヶ月単位で締めている企業がほとんどですし、制度内容をご理解しやすくするために、今回は変形期間を1ヶ月、勤怠の締め切りを月の初日から月末までとしてご説明いたします。次のサンプルカレンダーをご覧ください。

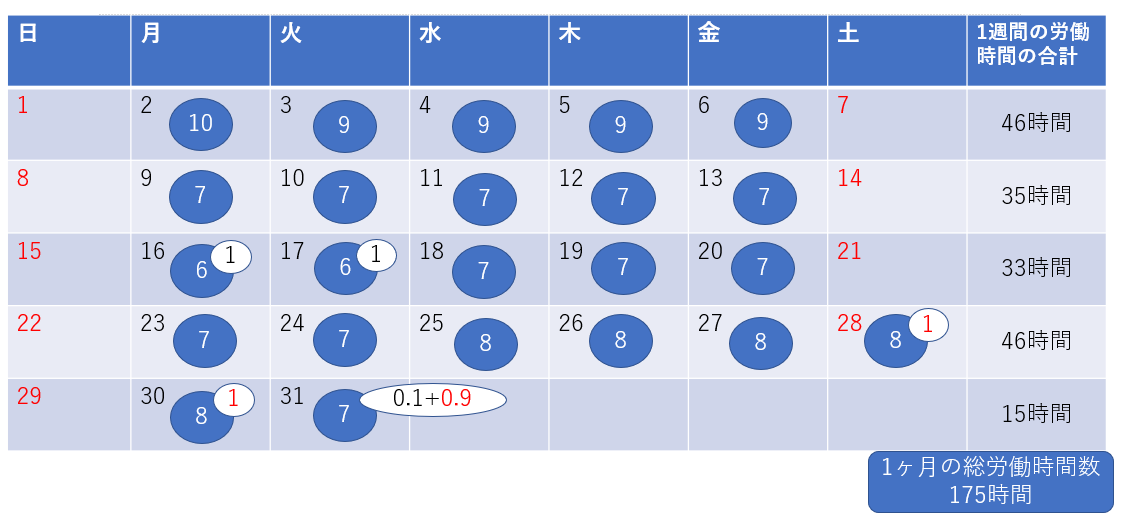

各日の〇の中の数字はその日の労働時間とし、右端にはその週の労働時間の合計、右下にはこの月の総労働時間の合計を載せました。しかし、月には30日、31日、28日など暦日数の違いがありますね。毎月どのように週平均40週間だと考えたらよいのでしょうか。変形期間が1ヶ月の場合には、次の計算式で算出した1ヶ月の上限期間を超えないようにする必要があります。

上記サンプルカレンダー(31日)の月間労働時間の合計は175時間でした。上の早見表をみると31日の上限時間は177.1時間ですので、31日の月の上限時間内におさまる変形労働時間制になっています。そのため、このサンプルの場合、第1週と第4週は週の労働時間合計が40時間を超えていて、1日の所定労働時間が8時間を超えている日があるものの、これらは法定時間外残業と言う扱いにはなりません(つまり割増ではない)。ただし、後ほどもう一度お話しますが、これはあくまで“事前に”各日の労働時間を定めていた場合です。なお、1ヶ月単位の変形労働時間制における1日労働時間数と1週間の労働時間の合計については、いわゆる上限(制限)はありません。この部分が1年単位の変形労働時間制と大きく違う部分です。それでは1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する流れを見てみましょう。

就業規則または労使協定において変形労働時間制の採用を行う旨を明示し、必要事項を明記する

1ヶ月単位の変形労働時間制は【就業規則】または【労使協定】において導入に必要な事項を定めます。「【または】だから、どっちかでいいんだ!」ちょっと待って、ここでよく考えてください。就業規則では、労働者の就業時間(始業・終業の時刻や休憩時間)について定める必要があります。それに労使協定の役割(これがあれば労働基準法違反に問われない)を考えても、何に基づいて労使協定が締結されたのか…その大元は就業規則ですね。つまり、就業規則がある事業所では【労使協定だけではなく就業規則にも記載が必要】です。より具体的な内容を労使協定に定めてもいいでしょう。なお、労使協定には協定の有効期間も明記する必要があります。その長さは「3年以内が望ましい」ということになっております。

①対象者を定める

対象者は労働者全員でなくてもOKです。部署ごとに定める場合もあるでしょう。トラブルを避けるため対象者を明確にする必要があります。また満18歳未満の年少者については原則として変形労働時間制は適用されません。ただし、満15歳以上満18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間(満15歳未満に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く:つまり中学生はダメ)は、1週間48時間、1日について8時間を超えない範囲において1ヶ月単位の変形労働時間制で労働をさせることができます。妊産婦については、本人が請求した場合は1週間40時間、1日8時間を超えて労働させることができません。つまり妊産婦の場合、本人が嫌だと言わなければ1ヶ月の変形労働時間制で労働させることは可能です。しかし、育児や介護を行う労働者に対して事業主は配慮を行う事が必要です。

②対象期間と起算日を定める

1ヶ月単位の変形労働時間制の対象期間は【1ヶ月“以内”】なので、4週や2週でもOKです。また起算日も必要です。先程のサンプルカレンダーで言うと対象期間と起算日は「毎月1日を起算日とする、1ヶ月の対象期間」となります。今回は1日から末日の勤怠締め切りである1ヶ月で制度の説明をいたしましたが、これはあくまでサンプルです。みなさまが導入する際には、1ヶ月を対象期間とする場合でも、15日締め、20日締めなど、自社の勤怠の締めに合わせて制度を作ってください。

③具体的な労働日と各労働日の労働時間を定める

今までお話してきたように、1カ月単位の変形労働時間制では“事前に定めた日と時間”については所定労働時間が8時間を超えていても週の就業時間の合計が40時間を超えていても残業扱いにしません。「今日は本当は7時間労働の日だけど、忙しくなったので10時間働いて!」というような急な対応は残業扱い(法定内・法定外)となります。この残業の取扱いが1ヶ月単位の変形労働時間制において理解するのが一番難しいところですので、次の項目で改めて解説いたします。具体的な労働日は1ヶ月ごとにシフトで作成する企業もあるでしょう。いつまでに決定し労働者に通知しなければならないという法的な定めはありませんが、一般的に考えて、せめて1~2週間前までには作成し労働者に通知しましょう。いつまでに通知するという社内ルールを定めておくと良いでしょう。

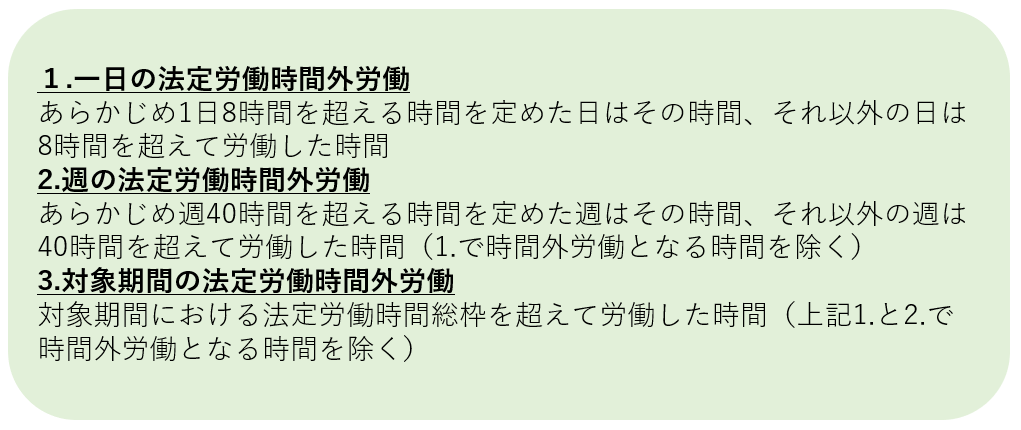

さて、ここからが1ヶ月単位の変形労働時間制における一番難解な部分です。変形労働時間制は事前に決めてあれば法定労働時間を超えていても割増賃金を支払わなくて良い代わりに、万が一定められた時間を超えた場合には時間外労働(法定内・法定外)として取り扱う厳格なルールがあります。まず、法定労働時間外労働(割増が必要)については次のように考えることとなっており、これ以外は法定労働時間内労働となります。

法定内と法定外の残業を考える必要があるなんて!文章で読むと分かりにくいですね。もう少しシンプルに次のように考えてみてください。

最後の【月で見る】は対象期間が1ヶ月ではない場合には、その期間でお考え下さい。それでは先程のカレンダーに残業を加えて具体例を見てみましょう。右肩にある白い丸が事前に決められた労働時間を超えて残業した時間とお考え下さい。

16日と17日は【日で見る】法定労働時間8時間には達していませんし、【週で見る】でも週の法定労働時間の合計40時間を超えていません。そのため、この2日間の残業は【法定内残業時間】となり、割増賃金ではなく、時給換算の残業代を支払う必要があります。28日は【日で見る】で法定労働時間を超えていますし、【週で見る】でも週40時間を超えているので【法定外残業時間】となり割増賃金が必要となります。30日は【日で見る】で法定労働時間を超えているので【法定外残業時間】となり割増賃金が必要となります。

31日には7時間労働のところ、1時間残業したとお考えください。この1時間の取扱いが少し厄介です。【日で見る】と法定労働時間内に収まっているので法定内残業時間だと一瞬思ってしまうのですが、ここは【月で見る】視点も必要となります。31日の月の労働時間の上限は177.1時間でした。もともとこの月は総労働時間数を175時間として予定していたのですが、16日と17日に法定内残業をおこなった結果、合計2時間分の所定労働時間が加算され、月の総労働時間数が177時間になってしまいました。そのため月の上限177.1時間内に収まる部分として0.1時間が【法定内残業時間】となり、残る0.9時間は総枠を超えてしまったので【法定外残業時間】となります。

つまり、白い丸の中の数字が黒のところは【法定内残業時間】で数字が赤のところが【法定外残業時間】として考えます。

1ヶ月の変形労働時間制のまとめ

変形労働時間制は事前に定めた法定労働時間を超える時間を働かせても割増賃金の支払いは不要です。しかし、これはあくまで要件を満たした場合に認められる特別ルールです。特別ルールを認める根底には「その他の残業が無いようにする」という事があります。そのため、労働時間は事前に決定しなければなりませんし、急な変更・急な残業などに対して融通は利かず、何らかの残業扱いとなります。つまり「今日8時間のところ10時間働かせちゃったから明日2時間分早く帰って」などという調整は認められませんのでご注意ください。変形労働時間制は単に「残業代を減らすことができる」制度ではありません。本日お話した内容を十分ご理解のうえ、導入をお考えの企業様はご検討いただければと思います。

次回は先の統計で一番採用実績の多かった1年単位の変形労働時間制を解説いたします。